2021/09/02 作成、2022/03/05 更新

behringer U-PHORIA UMC1820

本体

これまでUSBオーディオインタフェースとしてbehringerの UMC204HD を利用してきましたが、十分な稼働実績が得られたため、上位機種の U-PHORIA UMC1820 を購入しました。

この製品は、Amazon Globalを利用してbehringerの本社があるドイツのAmazon(amazon.de)から直接購入しました。Amazon Global詳細は、別のページ に記載しています。

UMC1820の付属品です。アダプター、電源ケーブル、USBケーブル、マニュアル、ステッカーが含まれています。今回は、ドイツから直接購入したため、電源ケーブルのコンセント形状はヨーロッパで一般的な丸型のType-C(CEE)です。これは、他の機材等で余っているType-A(American Type)のケーブルと取り換えれば問題なく使用できます。USBケーブルの長さは、2m弱でした。マニュアルは、5ヵ国語で記載されていますが日本語は含まれていません。日本語に翻訳されたマニュアルは、behringerのサイトからダウンロードできます。ドライバーもbehringerのサイトからダウンロードします。

フロント・リアパネル

UMC1820のフロントパネルです。入力端子は現在主流となっているXLR/TRSの両方に対応したコンビネーションジャックで、1~2番のみフロント側にあります。全てのチャンネルにCLIPとSIGのLEDが付いており、MIDASのプリアンプを内蔵しています。Phantomは、1~4番と 5~8番で2つに分かれたスイッチがあります。通常のLINE/INST切り替えスイッチ以外に、ボタンひとつで入力レベルをゲインすることができるPADスイッチが全チャンネルに付いています。 モニタには、1~2番と 1~8番の切替スイッチとステレオ・モノの切り替えスイッチが付いていますが、どちらも使い道は限られそうです。メイン出力には、ワンタッチで出力レベルを下げることができるDIMボタンと、ミュートボタンが付いています。モニタ(ヘッドフォン)用端子は2系統に分かれており、それぞれ異なるチャンネル(1~2番または 3~4番)をモニタすることができます。オプティカル接続の切り替えスイッチ(S/PDIF,ADAT)がなぜかフロント側に付いています(両方の端子を常時接続する場合を想定しているのかな?)。その他にMIDI IN/OUT、POWER、+48V(Phantom)のLEDがあります。

続いて、リアパネルです。入力端子の 3~8番は、フロントと同じXLR/TRSコンビネーションジャックです。出力端子は、全てフォン端子で、1~2番がメイン出力になっています(フロント側でボリュームコントロールが可能)。オプティカル端子は、S/PDIFとADATの2種類があります。ここにADA8200を接続すれば、UMC1820の商品名通り18IN/20OUTのオーディオインターフェースとして使用することができます。その他に、MIDI IN/OUT、USB端子があります。

パソコン接続

ドライバー

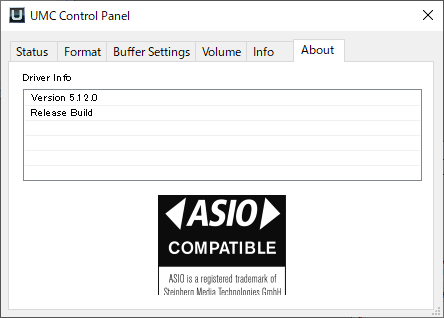

2021年 9月 1日現在の最新ドライバーは、5.12.0です。この製品には、ドライバーのCDが付属していないため、behringerのホームページからダウンロードしてインストールします。

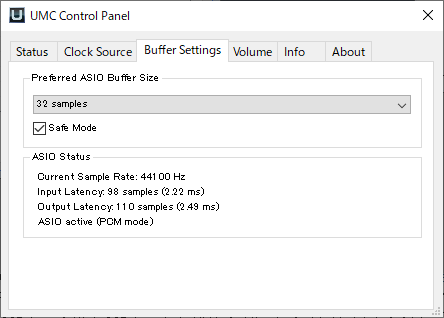

UMCのコントロールパネルです。ASIOバッファサイズの最適値は、その人の環境やプレースタイルによって変化すると思いますが、私の環境の場合は64 samples以下でないと実用的なレイテンシーの範囲に入りません。32 samplesで入力遅延が2.22ms、出力遅延が2.49msです。バッファサイズを64 samples以下にしても、出力側のレイテンシーは減少しないため、私の環境では 2.49msが限界値です。32 samplesの場合、CUBASE使用時のスループット遅延が 2.22ms+2.49ms+α=4.71m+αになります。

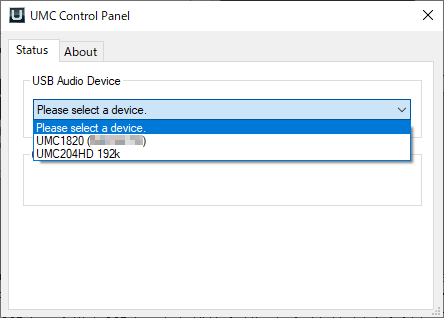

ちなみに、複数のbehringer製USBオーディオインターフェースを同時接続すると、Statusタブで対象機器を選択することができます。試しにUMC1820とUMC204HDを同時に接続すると、このような画面になりました。もちろん、ASIOの仕様上、Windowsで 2台を同時に利用することはできません。

DAW接続(CUBASEの場合)

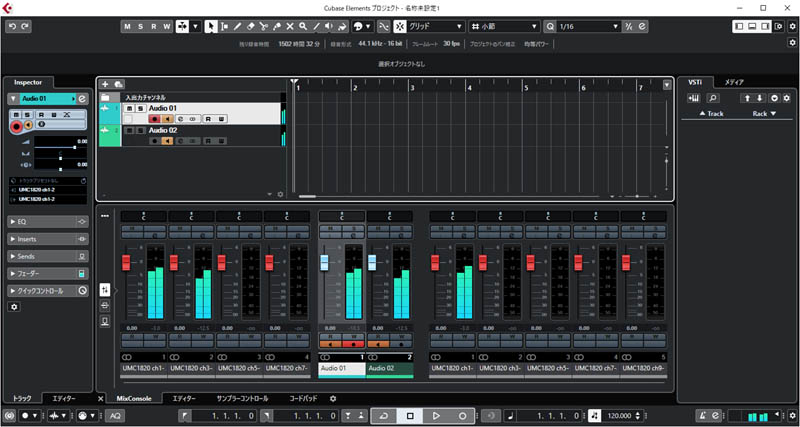

製品購入直後に動作確認のため、UMC1820をパソコンに接続した状態で起動させたCUBASE11の画面です。入力側をステレオ 4チャンネル、出力側をステレオ 5チャンネルに設定した上で、2系統入力・1系統出力で動作させています。Windows10で問題なく動作しています。

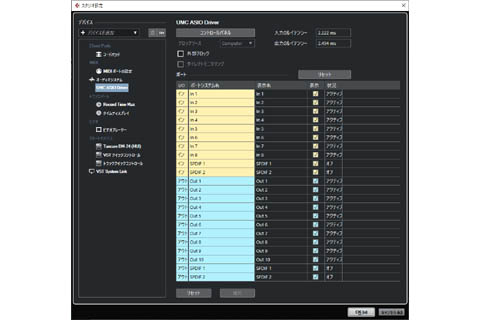

CUBASE11 のスタジオ設定画面です。UMC ASIO Driverの入力側にUMC1820の 8チャンネル+S/PDIF、出力側に10チャンネル+S/PDIFが表示されています。レイテンシーは、前述のUMCコントロールパネルで表示されている値の通りです。

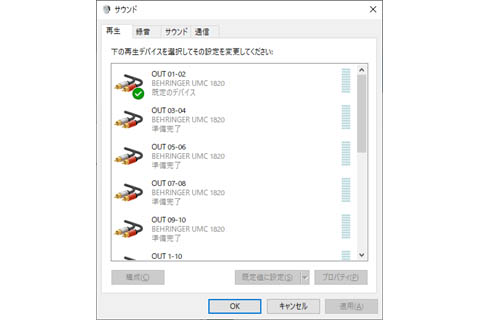

Windows10のサウンドプロパティ画面では、このように表示されます。UMC1820に限らず、behringer製のUSBオーディオインターフェースを接続するとステレオでチャンネルの数に応じたデバイスとそれら全チャンネル共通のデバイスが表示されます。ASIOは、複数のUSBオーディオインターフェースを同時に利用することができませんが、このサウンドプロパティ画面には、接続されている全てのUSBオーディオインターフェースのデバイスが表示されます。

ちなみに、電源投入から全チャンネルがアクティブになるまで、私の環境では約20~25秒を要します。

ワイヤリング(配線)

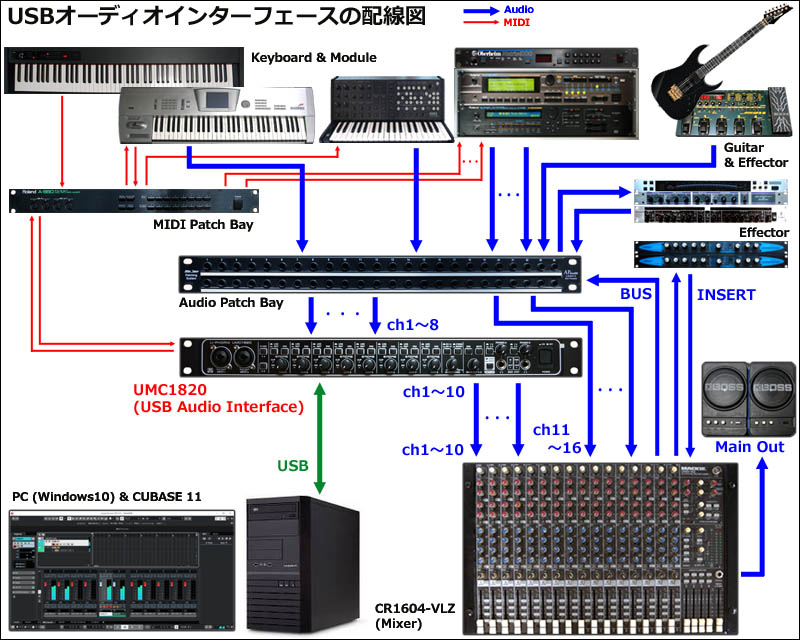

USBオーディオインターフェースの使用方法ですが、ワイヤリング(配線)はその人の用途により異なると思います。ご参考までに、私の環境は、こんな感じです。キーボードやギターを含む全ての音源は、一旦オーディオパッチベイに接続して、必要に応じて出力先をパッチングで変更しています。ここからUSBオーディオインターフェースを経由してパソコン(CUBASE11)で加工・録音するルートとダイレクトにミキサーに出力するルートに分岐させています。パソコン側から出力した音源は、USBオーディオインターフェース経由でミキサーに出力します。エフェクターは、ミキサーのINSERTとパッチベイに接続して常時使用できる状態にしていますが、システム構成をUMC1820とCUBASE 11の組み合わせに変更してから使用する機会が減りました。

以上、behringer製のUSBオーディオインターフェース U-PHORIA UMC1820の紹介でした。

| 今回紹介した製品です。 8IN/10OUTモデルです。 | 前回紹介した製品です。 2IN/4OUTモデルです。 | 2IN/2OUTモデルです。 |